【開発趣旨】

開講にあたって

企業規模の大小を問わず、経営者とはすなわち経営判断の最終決定者です。

意思決定に際しては、迷いが生じることは当然の理です。ただ経営者は、その意思決定およびその後の実行において、右顧左眄することなく遂行していくことが求められるのではないでしょうか。

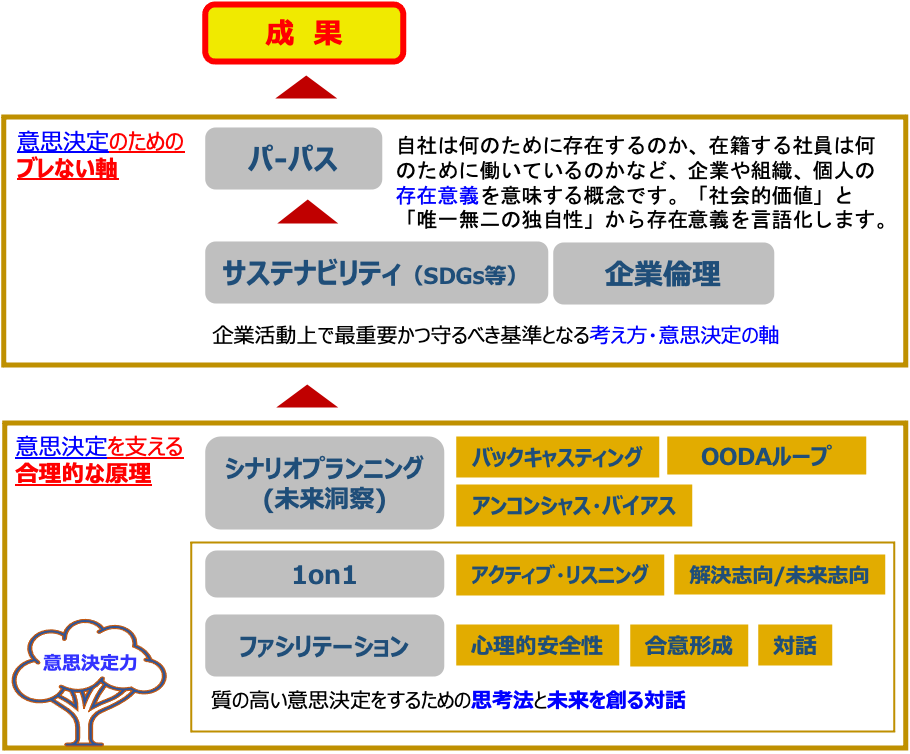

本講座では、“自分たちはなぜ存在するのか”そして“何をなすべきなのか”、また“発想の根幹に何が求められるのか”についてご参加者に深い考察の機会を提供することで、経営者としての正しい意思決定のための判断軸を醸成します。

本講座の受講が、これからの時代の経営者、経営候補者の皆さまにとって、ぶれない判断軸とその手法としての合理的な原理を身に付け、自社の存在意義を改めて明確にする場となることを祈念いたします。

東京未来大学名誉学長

角山 剛

(本講座監修者)

監修者紹介

角山 剛 Kakuyama Takashi

東京未来大学名誉学長

➣慶應義塾大学大学院講師、米国ワシントン大学ビジネススクール客員研究員を歴任。仕事や職務の動機づけ(モチベーション)の研究が専門分野。企業経営や組織運営における実証的な研究を行っている。

産業・組織心理学会名誉会員・常任顧問、人材育成学会副会長、日本応用心理学会名誉会員・理事、日本経営協会総合研究所 人事測定・評価開発研究委員会 委員。近著に『応用心理学ハンドブック』(編集代表)、『組織行動の心理学』(編著)など

【全体構成】

★管理機能の基軸となるUM思想に基づく合理的な原理ならびに正しい思考を習得するとともに、それを司る“意思決定力の向上”を目的とした講座であり、未来を見据えた新しい経営者育成講座です。

【カリキュラム】

第1単元 パーパスの探求

| カリキュラム | 内 容 |

| ◎自分・自社の存在価値を定義する ★パーパスとは |

・パーパスは組織の「WHY」 ・ミッション、経営理念との違い ・組織のパーパスの特徴 ・パーパスが重要視されるようになった背景 ・パーパスの実装事例 ・自社のパーパスを言語化するワークショップ ・パーパスの実装に向けて ・意思決定とパーパス(OODAループ) ・事業とパーパス ・人事制度とパーパス |

第2単元 サステナビリティと企業倫理

| カリキュラム | 内 容 |

| 1)自己の意思決定の振り返り ★カードゲームの実施 ★組織の意思決定を変革するポイント |

日々の意思決定が未来社会にどのようなインパクトをもたらすのかを カードゲームでシミュレーションします。 ゲーム後の振り返りでは、何が自身の意思決定に影響を与えていたのか、 大切にする判断軸は何であったのか、意識していたこと、無自覚だったことなど、 自己の意思決定について振り返ります。 |

| 2)これからの企業の意思決定の軸 ★サステナビリティ経営の基本を知る ★企業の倫理 |

・SDGsと人々の価値観の変化 ・SDGsと世界の潮流 ・サステナビリティ経営の考え方 ・ESG、SDGsの基礎としてのビジネス倫理 ・倫理の欠如はサステナビリティ経営を阻害する ・どんな未来社会を創りたいか |

第3単元 シナリオプランニング ~不確実性の高い環境での意思決定

| カリキュラム | 内 容 |

| ◎不確実性の高い外部環境での意思決定 ★シナリオプランニング概要と活用事例 (動画学習) *当講座は事前課題があります。 ➣今後10年の日本社会に変化をもたらすマクロ環境調査。 例:人口動態、テクノロジー、気候変動の影響など なるべく多くのデータを集めて、予測の根拠とします。 データが多いほどシナリオの精度が上がります。 受講の1週間前までに事前学習課題を回収させていただきます。 |

・シナリオプランニング ミニ演習 ・シナリオ作成 ① 外部環境要因分析 ② ベースシナリオ検討 ③ シナリオマトリクス検討、 ④ シナリオ詳細分析 ⑤ シナリオに基づく事業機会の検討【レジリエンスチェック】) ・意思決定とアンコンシャスバイアス ・OODAループ ・2つの想定外 ・組織の意思決定と心理的安全性 |

第4単元 1on1で他者の意思決定を支援する

| カリキュラム | 内 容 |

| ◎1on1で他者の意思決定を支援する ★メンバーのパフォーマンスを最大限に引き出す支援型マネジメント |

・1on1とは… ・ワーク・エンゲイジメント ・意思決定支援の流れ ・他者理解を深める傾聴スキル ・1on1の体験… ・解決志向/未来志向での具体的な面談方法 ・パーパスを活用した面談 |

第5単元 ファシリテーションでチームの意思決定を支援する

| カリキュラム | 内 容 |

| ◎ファシリテーションでチームの意思決定を支援する ★チームの成果と心理的安全性 ★チームの力を引き出す対話の力 |

・変化の時代のリーダーシップ ・変化を生み出す対話の力 ・心理的安全性 ・会議ファシリテーションとは ・プロセスとコンテント ・グループプロセスを観察し、介入する ・実行力を高める合意形成(コンセンサス) ・話し合いの場をデザインする ・対話(ダイアログ)の体験 |